26年続いた自民党と公明党の連立が、ついに解消されました。

「なぜこのタイミングで?」

「裏金問題と関係あるの?」

「高市早苗総裁への影響は?」と疑問に思う方も多いはず。

長年“安定の象徴”だった自公連立の終焉は、日本の政治地図を大きく塗り替える可能性を秘めています。

この記事では、連立解消の理由と高市政権への影響を分かりやすく解説します。

背景整理:自公連立とは何だったのか

そもそも「自公連立」とは、自民党(保守政党)と公明党(中道・福祉重視の政党)が協力して政権を運営する仕組みのことです。

始まりは1999年、小渕恵三内閣の時代。

バラバラだった政治を安定させるために手を組みました。

自民党は経済や安全保障を重視する一方、公明党は福祉や教育など「生活に寄り添う政策」を大切にしてきました。

この“バランス”が、長く日本の政治を安定させてきた理由の一つです。

また、公明党は強い支持母体(創価学会)を持ち、選挙での票の支えにもなっていました。

自民党にとっては「安定多数」を保つため、公明党にとっては「政策を実現できる立場」を守るための、“お互いに必要な関係”だったのです。

なぜ今、連立解消?3つの主な理由

26年間も続いた自公連立が、なぜ今になって終わったのか。

大きく分けて、3つの理由があります。

「政治とカネ」問題への対応の甘さ

公明党は、裏金問題の真相解明や企業・団体献金の規制強化を強く求めていました。

しかし自民党側は「党内で対応する」として明確な改革を打ち出さず、公明党が不信感を募らせました。

「このままでは信頼を保てない」という声が党内で広がったのです。

高市政権の“右寄り”な姿勢への違和感

高市早苗総裁は、防衛力の強化や憲法改正に前向きな保守派リーダー。

一方、公明党は「平和主義」を掲げており、安全保障政策での考え方のズレが目立つようになりました。

この“方向性の違い”が、連立の土台を揺るがせました。

選挙協力のメリットが薄れた

近年の選挙では、互いの候補を応援する「選挙協力」もうまく機能しなくなっていました。

支持層の温度差や政策の違いが目立ち、かつてのような一体感が失われていたのです。

こうした不信とズレの積み重ねが、ついに“別々の道を歩む”決断につながりました。

解消の直接的なきっかけ

長年くすぶっていた不信感が、一気に爆発したのが「政治資金問題」でした。

自民党の一部議員による裏金疑惑に対し、公明党は徹底的な説明と再発防止を求めていましたが、

自民党の対応は「遅い」「曖昧」と批判を浴びていました。

さらに、高市政権になってからは「防衛費の増額」や「改憲への前のめりな発言」など、

公明党が慎重に対応したいと考える政策が次々と打ち出されました。

これにより、「価値観の違いがもはや埋められない」と判断されたのです。

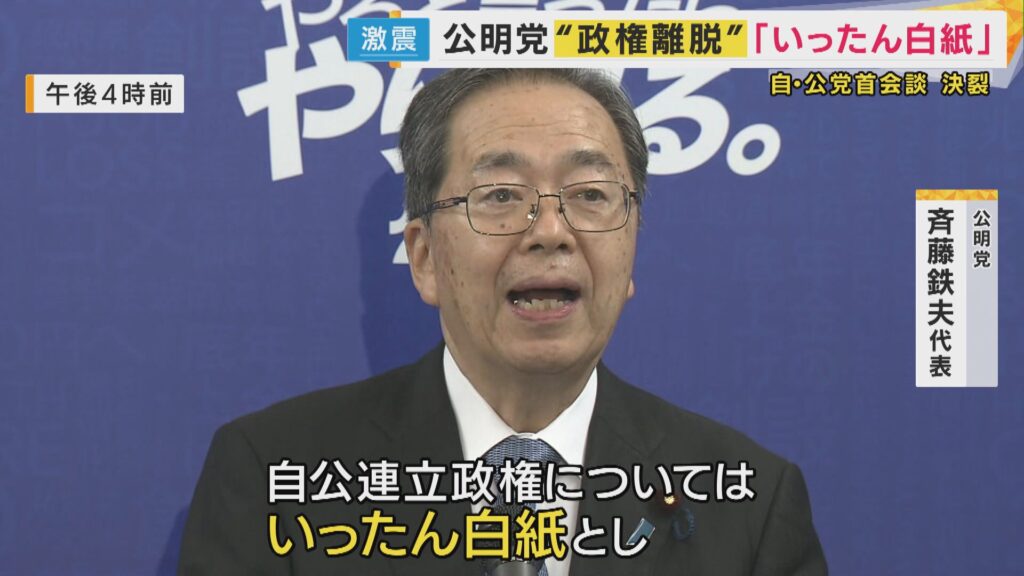

決定的だったのは、公明党・斉藤鉄夫代表の一言。

「もはや信頼関係は成り立たない」――

この発言が、26年にわたる自公の関係に終止符を打つサインとなりました。

高市早苗総裁への影響は?

今回の自公連立解消は、高市早苗総裁にとって“試練”の始まりとも言えます。

まず、公明党が離れた最大の理由のひとつが「高市政権の姿勢」そのもの。

防衛力の強化や改憲への意欲など、これまでの自民党よりも保守色が強く、

中道的な公明党とは距離が開いてしまいました。

「高市カラー」が鮮明になったことが、連立解消を早めたとも言われています。

ただ一方で、保守層の支持はむしろ強まっています。

「筋を通した」「妥協しなかった」と評価する声もあり、

高市氏にとっては“信念を貫く政治家”としての存在感を示す機会にもなりました。

しかし課題も大きいです。

公明党の協力がなくなることで、法案成立に必要な議席が足りなくなる可能性が高まり、

政権運営は一気に難しくなります。

特に、予算案や防衛政策など、慎重な調整が必要なテーマでは苦戦が予想されます。

つまり、高市政権はここからが本当の正念場。

“信念政治”を貫けるのか、それとも“現実との折り合い”をつけるのか――

その選択が、今後の日本政治を大きく左右することになりそうです。

今後の日本政治への影響

自公連立の解消は、単なる政党同士の決別ではなく、日本の政治構造そのものを揺るがす出来事です。

まず、自民党にとっては「安定多数」という支えを失うことになります。

これまで公明党の協力でスムーズに進んでいた法案審議も、今後は一つひとつが綱渡り。

特に防衛・外交・税制などの重要政策では、野党との調整が欠かせなくなるでしょう。

一方、公明党も簡単ではありません。

自民党から離れることで「政策を実現できる力」を失うリスクもあります。

それでもあえて決断したのは、「信頼を取り戻すこと」を優先した結果だと感じます。

市場も政局の混乱に敏感に反応しており、為替や株価の変動も見られます。

まさに“日本政治の再設計”が始まったといっても過言ではありません。

個人的には、この出来事は「政治の原点」に立ち返るチャンスだと思います。

数の力ではなく、理念や信頼で政治を動かす時代へ。

その第一歩を、高市政権がどう踏み出すのか、注目していきたいところです。

まとめ

26年間続いた自公連立の解消は、日本政治にとって大きな節目となりました。

背景には、裏金問題をめぐる信頼の揺らぎや、高市政権の保守色の強さに対する公明党の違和感がありました。

“価値観のズレ”と“信頼の欠如”が、長年のパートナー関係を終わらせたのです。

高市早苗総裁にとっては、ここからが真の試練。

連立の後ろ盾を失ったことで、政策実現は難しくなる一方、

「信念を貫く政治家」として存在感を示すチャンスでもあります。

今回の出来事は、政治に“数の論理”だけでなく、

信頼や理念がどれほど重要かを改めて浮き彫りにしました。

筆者としては、この転換期をきっかけに、

日本の政治がより“誠実で透明な方向”へ進んでほしいと強く願います。

コメント